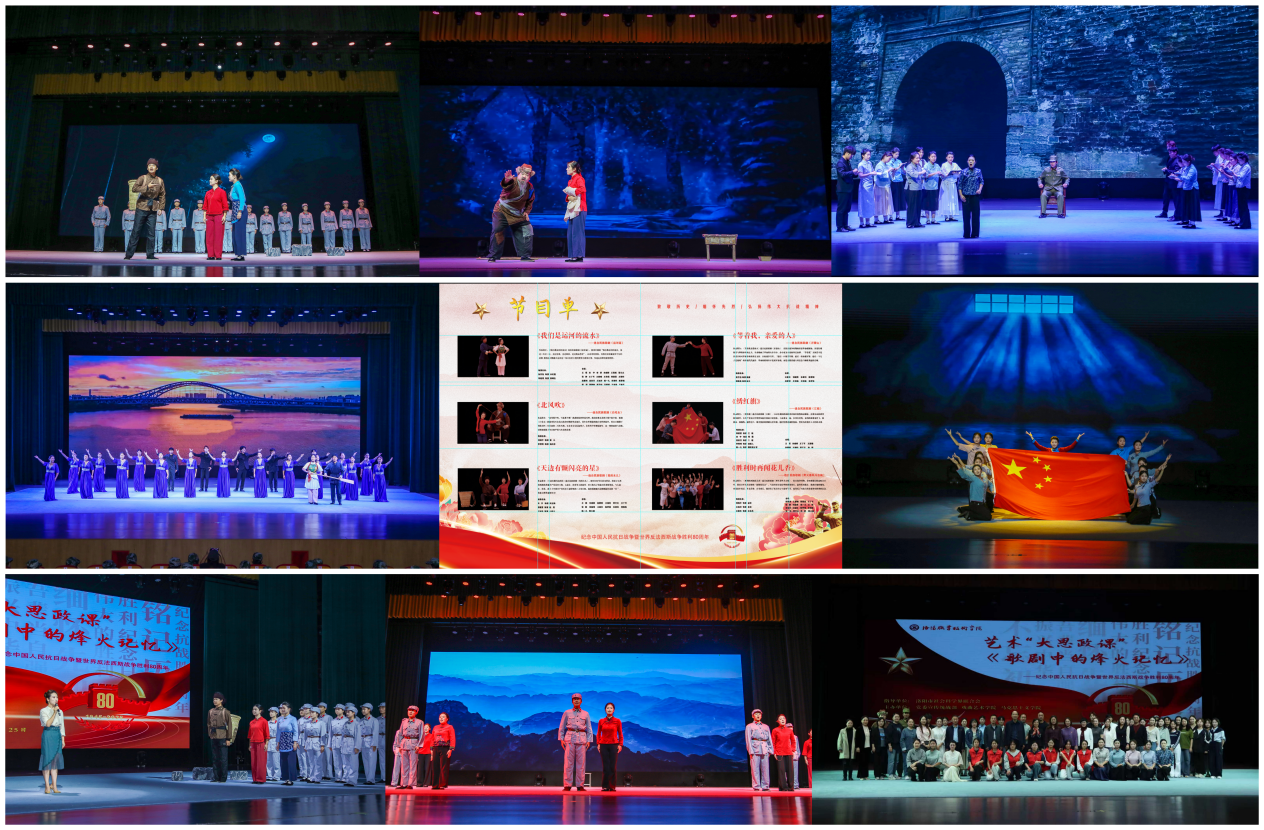

9月25日下午,洛阳市社科普及周系列活动,由洛阳市社会科学界联合会指导,洛阳职业技术学院党委宣传统战部、戏曲艺术学院、马克思主义学院联合主办的艺术“大思政课”《歌剧中的烽火记忆》在洛阳职业技术学院马金凤大剧院上演。

“我们是运河的流水,流过一年又一年,见过沧海,见过桑田,见过离合悲欢。”《我们是运河的流水》选自民族歌剧《运河谣》,以运河的视角,诉说着流传千年的故事,展现出对隋唐大运河这一伟大历史工程的赞美与敬仰之情,传递出浓厚的家国情怀。

“北风那个吹,雪花那个飘……”熟悉的旋律回荡耳畔,把我们带到了那个风雪交加的除夕夜。歌剧《白毛女》的故事发生在抗日战争时期的华北地区,常年在外躲债的杨白劳用卖豆腐攒下的钱买回二斤白面和二尺红头绳,父女一起在欢笑声中迎接新年。这一刻的温情与喜悦短暂地驱散了冬日的严寒与生活的苦难。

《天边有颗闪亮的星》选自民族歌剧《党的女儿》,剧中以红军长征为背景,讲述了江西杜鹃坡的普通共产党员田玉梅、七叔公、桂英等人的故事。田玉梅为了给游击队筹粮筹盐,与七叔公、桂英成立了中国共产党历史上最特殊的三人党小组,他们愿跟随天边那颗最闪亮的“星”,重新点燃革命的星火!

《等着我亲爱的人》选自民族歌剧《沂蒙山》。在抗日战争时期的沂蒙革命根据地,沂蒙红嫂海棠与即将参军的丈夫,生动刻画了革命烽火岁月中,舍小家为大家的坚定抉择。“等着我”也是沂蒙百姓对革命事业的坚定支持。在抗战岁月里,“最后一口粮当军粮、最后一块布做军装、最后一个儿子送战场”的事迹代代流传。革命的胜利从不是孤军奋战,而是无数普通人用信念与牺牲筑起的长城。

《绣红旗》选自民族歌剧《江姐》。1949年我国西南的重庆地区尚未解放,在歌乐山的渣滓洞监狱里,女共产党员江竹筠得知新中国成立的好消息,与众难友一起,在没有针线、布料的艰难条件下,拆被面、抽棉线,通宵达旦,眼含热泪地绣制五星红旗,他们凭借着满腔热血,誓死为红旗注入不朽的灵魂。

《胜利时再闻花儿香》选自民族歌剧《野火春风斗古城》。抗日战争时期,金环被捕后假意配合日军,借着日军为其安排的“新闻发布会”,当众控诉日寇侵华的累累罪行,最终英勇就义。歌曲以她的视角,串联家乡变迁、乡亲苦难、自身成长,既抒发了抗日决心与赴死气节,也寄托了对故土的眷恋和对胜利的信念。

洛职师生用心用情演绎着一个个红色故事,传递着故事背后震撼人心的力量,为广大师生带来了一场视听盛宴和精神洗礼。每个节目中设计有课堂对话环节,参演师生在舞台和同学们分享感悟;马克思主义学院思政课教师围绕节目做出点评,深入解读节目背后的思政元素。

本次活动创新性地将歌剧艺术与思政教育有机结合,将校园思政与文化建设生动融合,为学校思政教育注入鲜活生命力,把红色历史转化为可感可知的艺术体验,引导同学们沉浸式感受家国情怀、坚定理想信念。“我们希望以经典歌剧为桥梁,用婉转旋律回望峥嵘岁月,用生动的演绎致敬革命先烈,让思政教育跳出书本、走进艺术,让学生在视听共鸣和艺术享受中接受思想洗礼。”本次活动的策划者、戏曲艺术学院院长潘华说。活动现场,师生们精彩的演绎赢得了现场同学们的阵阵掌声,节目的艺术感染力与思想穿透力交相辉映,给大家留下了深刻的印象。

统筹:吴 鹏

审核:张柏林

责编:倪 莎